親子でクリスマス制作!2歳児でもつくれるクリスマスのおもちゃや飾り

こんにちは、クリスマスが大好きなサロンkinoeのオーナー、栗林きのえです。

毎年この季節になると、サロンもクリスマスの飾り付けでいっぱいにするんですけど、

今年は特に小さなお子さんをお持ちのお客様から「2歳の子と一緒にクリスマスの飾りを作りたいんですけど、

何か良いアイデアありませんか?」って相談されることが増えて。確かに、2歳って本当に微妙な年齢ですよね。

まだハサミは危ないし、集中力も続かない。でも「自分でやりたい!」という気持ちはすごく強い時期。

私自身、姪っ子が2歳のときに一緒に工作しようとして、5分で飽きられて困った経験があります。

でも、ポイントを押さえれば、2歳児でも十分に楽しめるクリスマス製作ができるんです。

今回の記事でわかること

- 2歳児の発達段階に合った製作遊びの選び方

- 安全に楽しめるクリスマス飾り&おもちゃのアイデア10選

- それぞれの製作時間と具体的な手順

- 親がサポートすべき重要なポイント

- 誤飲防止など安全面での注意点

- 集中力が続かないときの対処法

それでは、クリスマス大好きな私が、

2歳のお子さんと一緒に楽しめる製作アイデアを、たっぷりご紹介していきますね。

2歳児の今だから楽しい!クリスマス製作の基本とメリット

2歳という年齢は、本当に不思議な時期だなって思います。

サロンにいらっしゃるお客様のお話を聞いていても、「昨日までできなかったことが今日突然できるようになった」

とか、「5分前まで機嫌が良かったのに急にぐずり出す」とか、予測不可能な部分が多いですよね。

でも、この時期だからこそ楽しめる製作遊びがあるんです。

2歳児は、手先が少しずつ器用になってきて、色や形に強い興味を示す時期です。

私の姪っ子も、2歳半くらいのとき、赤と緑の折り紙を見せたら目をキラキラさせて

「あか!みどり!」って叫んでいました。クリスマスカラーって、子どもにとっても魅力的なんですよね。

この時期の子どもたちは、「貼る」「ちぎる」「握る」「通す」といった基本的な動作を練習している段階です。

まだ細かい作業は難しいんですけど、大きな動きなら十分にできるんです。

だからこそ、その発達段階に合った製作遊びを選んであげることが大切なんですよね。

製作遊びのメリット

クリスマスの飾りを作ることは、ただの遊びじゃなくて、実は子どもの成長にとってすごく意味があることなんです。

まず、五感の発達に繋がります。

絵の具の感触、折り紙のカサカサという音、のりの匂い、キラキラした飾りの見た目。

これらすべてが、子どもの脳を刺激して成長を促すんです。

私がサロンで施術をするときも、アロマの香りや心地よい音楽で五感を刺激することを大切にしているんですけど、

子どもの製作遊びも同じなんですよね。

次に、集中力と手先の器用さが向上します。

2歳児の集中力は、個人差はありますが、だいたい10分から15分くらいが目安だと言われています。

短いって思うかもしれませんが、この短い時間でも、

一つのことに集中して取り組む経験は、後々の学習能力の基礎になるんです。

そして何より、「できた!」という達成感を味わえることが最大のメリットです。

自分で作ったクリスマスの飾りがお部屋に飾られている。

それを見るたびに、子どもは誇らしい気持ちになるんですよね。

この成功体験の積み重ねが、子どもの自己肯定感を育てていくんです。

私、サロンでお客様の施術をしているとき、いつも思うんですけど、

大人でも「できた!」って感覚は嬉しいものですよね。ダイエットに成功したとか、肌の調子が良くなったとか。

子どもも同じで、小さな成功体験が自信に繋がっていくんだと思います。

集中力の目安と無理をしないコツ

先ほども触れましたが、2歳児の集中力は10分から15分程度です。でも、これって本当に個人差が大きいんです。

その日の体調や機嫌によっても変わってきます。

私の姪っ子と工作をしたとき、最初の5分は楽しそうにシールを貼っていたんですけど、

突然「もうやだ!」って言い出して、そのまま走り去っていきました。

そのときは、「え、もう終わり?」って驚いたんですけど、今思えば、それが2歳児の普通なんですよね。

大切なのは、無理に続けさせないことです。子どもが飽きたり疲れたりしたら、そこでスパッと切り上げる。

そして、親が仕上げをする。これって、諦めじゃなくて、賢い対応だと思うんです。

あ、それから、製作の途中で子どもが興味を失っても、それは失敗じゃありません。

5分でも10分でも、その間に楽しんでいたなら、それは成功なんです。

完成品を作ることより、プロセスを楽しむことの方が、この年齢では大切なんですよね。

手が汚れない工夫も!【貼る・描く】カンタン製作アイデア5選

ここからは、具体的な製作アイデアをご紹介していきます。

まずは、「貼る」「描く」といった、比較的手が汚れにくい活動から始めましょう。

2歳児は、手が汚れることを嫌がる子も多いですし、逆に汚れることが楽しくて止まらなくなる子もいます。

その子の性格に合わせて、アイデアを選んでくださいね。

手形・足形アートでサンタ&トナカイ

これは、私が一番おすすめしたいアイデアです。

なぜなら、成長の記録にもなるから。手形や足形って、その時期にしか残せない特別なものですよね。

製作手順

まず、画用紙を用意します。

色は白でもいいし、青や黒なら夜空っぽくなって素敵です。次に、子どもの手のひらに絵の具を塗ります。

ここでのポイントは、水で落とせる安全な絵の具を使うことです。

万が一口に入っても大丈夫なように、食品用の色素を使った絵の具もありますよね。

手に絵の具を塗ったら、画用紙にペタンとスタンプします。

このとき、親が画用紙をしっかり押さえてあげないと、ズレてしまうので注意です。

私も姪っ子とやったとき、押さえるのを忘れて画用紙が動いてしまって、手形がブレブレになったことがあります。

手形が乾いたら、親が目や鼻、トナカイなら角を描き足します。

赤い鼻を描けばルドルフになりますし、白いひげを描けばサンタさんに。

子どもも、「これ、サンタさん?」って喜んでくれますよ。

最後に、子どもにクレヨンで背景を描いてもらったり、キラキラのシールを貼ってもらったりして仕上げます。

注意点と親のサポート

一番の注意点は、絵の具の安全性です。

2歳児は、手に付いたものを舐めてしまうことがありますから、必ず無害な絵の具を選んでください。

親がすることは、絵の具を手に塗る作業、

画用紙をしっかり押さえること、そして目鼻などの細部を描き足すことです。

子どもが描くと、どうしてもグチャグチャになってしまいがちなので、

仕上げは親が担当した方が綺麗に仕上がります。

製作時間は、スタンプ作業だけなら約10分です。

ただし、乾燥時間が必要なので、全体としては1時間くらい見ておくと安心です。

紙皿リース(ちぎり貼り)

これは、「ちぎる」という動作が楽しめる製作です。2歳児って、紙をビリビリ破くのが大好きじゃないですか。

その欲求を満たしながら、素敵な作品ができるのが紙皿リースなんです。

製作手順

まず、紙皿の中心をくり抜いてリースの土台を作ります。これは親の作業です。

カッターを使ってもいいですし、ハサミでもできます。くり抜く大きさは、紙皿の半分くらいがちょうどいいです。

次に、赤や緑の色紙や折り紙を用意して、子どもにちぎってもらいます。

この「ちぎる」という作業が、子どもにとってはすごく楽しいんです。思い切りビリビリできますからね。

ただ、あんまり小さくちぎりすぎると貼りにくいので、「大きくちぎってね」って声をかけてあげるといいです。

ちぎった紙を、スティックのりを使って土台に貼っていきます。

液体のりだと手がベタベタになるし、誤って口に入れてしまう心配もあるので、スティックタイプが安全です。

全部貼り終わったら、親がリボンを付けたり、小さな飾りを追加したりして仕上げます。

注意点と親のサポート

紙皿は、薄手のものを選ぶと、ちぎった紙が貼りやすいです。

厚手の紙皿だと、のりが付きにくくて剥がれてしまうことがあります。

のりを食べないように注意することも大切です。

2歳児は、何でも口に入れてしまう時期ですから、親がしっかり見守ってあげてください。

親がすることは、紙皿をくり抜いて土台を作ること、ちぎりやすい大きさに色紙を最初にカットしておくこと

(大きめの紙を渡すとちぎりやすい)、そしてのりの使い方を教えることです。

製作時間は、約15分から20分です。

子どもがちぎる作業に夢中になると、もう少し時間がかかるかもしれません。

トイレットペーパーの芯のサンタ

これは、家にある材料で簡単に作れるのが魅力です。

トイレットペーパーの芯って、捨ててしまうことが多いですけど、実は工作の素材として優秀なんですよね。

製作手順

まず、トイレットペーパーの芯に、赤や白の折り紙を貼ります。

これは親がメインで行います。芯をぐるっと覆うように折り紙を巻き付けて、のりやテープで固定します。

赤い折り紙を巻けば、サンタさんの服になります。

次に、子どもにシールやマジックで目やベルトを描き足してもらいます。

シールだと簡単に貼れますし、マジックで描く場合は、

親が「ここに目を描いてね」って場所を指示してあげると、バランス良く仕上がります。

最後に、親が帽子を作ります。赤い折り紙を三角錐の形に丸めて、芯の上に乗せるだけです。

先端に綿を付けると、もっとサンタさんらしくなります。

注意点と親のサポート

トイレットペーパーの芯の端で手を切らないように、親が確認してください。

もし端が鋭くなっていたら、ハサミで少し切って丸くするか、マスキングテープで覆うといいです。

親がすることは、芯への折り紙の貼り付け、顔を描く場所の指示、そして帽子の作成です。

子どもは、シールを貼ったり、簡単な絵を描いたりする部分を担当します。

製作時間は、約10分から15分です。

帽子作りに少し時間がかかるかもしれませんが、全体としては短時間で完成します。

スポンジスタンプの雪の結晶

これは、ポンポンとスタンプを押す動作が楽しい製作です。2歳児って、スタンプ遊びが大好きですよね。

製作手順

まず、親が小さくカットしたスポンジを用意します。

スポンジは、食器洗い用のものでも大丈夫です。星型や丸型にカットすると、雪の結晶っぽくなります。

もし野菜スタンプを作るなら、大根やジャガイモを使ってもいいですね。

スポンジに、白や銀色の絵の具を塗ります。そして、画用紙や包装紙に、子どもにポンポンと押してもらいます。

この単純作業が、意外と子どもは夢中になるんです。

全体に雪の模様ができたら、乾かします。

乾いたら、親が仕上げにラメを振ると、キラキラして本当の雪みたいになります。

注意点と親のサポート

スタンプ遊びは、どうしても手が汚れます。

だから、新聞紙やレジャーシートを敷いて、汚れても良い服で行うことをおすすめします。

私も姪っ子とスタンプ遊びをしたとき、

気づいたら顔にまで絵の具が付いていて、「あれ、いつの間に?」ってなりました。

親がすることは、スポンジの型抜き、絵の具の準備、そしてスタンプを押す場所を指示することです。

「ここに押してね」って言ってあげないと、画用紙からはみ出てテーブルにスタンプしちゃったりしますからね。

製作時間は、約10分です。短時間で楽しめるのがいいところです。

カラーガムテープのウォールツリー

これは、壁に直接飾りを作る製作です。

子どもって、壁に何かを貼るのが大好きじゃないですか。

でも、普通のガムテープだと剥がすときに壁紙まで剥がれちゃう心配がありますよね。

だから、マスキングテープを使うのがポイントです。

製作手順

まず、親が壁に緑色のマスキングテープでツリーのアウトラインを作ります。

三角形の形にテープを貼っていくだけです。

大きさは、子どもの手が届く高さまでにしておくと、自分で飾り付けができます。

次に、子どもにカラフルなシールや、星型のマスキングテープを渡します。

そして、アウトラインの内側に自由に貼ってもらいます。ここが子どもの自由な発想を楽しめる部分です。

どんどんシールを貼って、カラフルなツリーが完成します。

クリスマスが終わったら、簡単に剥がせるので、壁も傷みません。

注意点と親のサポート

ガムテープは、必ず剥がしやすい素材を選んでください。

マスキングテープや、和紙製のガムテープがおすすめです。強力な粘着力のものだと、壁紙を傷めてしまいます。

それから、口に貼らないように注意してください。

子どもって、シールやテープを口に持っていくことがありますから。

親がすることは、壁へのツリーのアウトライン作成と、子どもが届かない高い位置へのデコレーションです。

ツリーの上の方の星は、親が貼ってあげるといいですね。

製作時間は、約20分です。

シールをたくさん貼る作業なので、少し時間がかかりますが、その分、子どもも楽しめます。

【クシャクシャ・通す】感覚遊びを取り入れた製作アイデア5選

ここからは、手の感覚を使う製作アイデアをご紹介します。

「クシャクシャ」と丸めたり、「通す」という動作は、2歳児の手先の発達にとても良いんです。

指先の細かい動きが必要なので、脳への刺激にもなります。

モールとビーズのキャンディケイン(杖飾り)

キャンディケインって、クリスマスの定番のお菓子ですよね。

赤と白のシマシマの杖型の飾りは、見た目も可愛いです。

製作手順

まず、モールを用意します。ここで注意したいのは、針金が入っていない、柔らかいモールを選ぶことです。

硬いモールだと、子どもが怪我をする心配がありますから。

モールの先端を親が曲げて、ビーズが抜けないようにします。輪っかを作る感じですね。

次に、赤と白の大きなビーズを子どもに渡して、モールに通してもらいます。

ここでの重要なポイントは、ビーズのサイズです。

誤飲防止のため、必ず直径2cm以上の大きなビーズを選んでください。

小さいビーズは、万が一飲み込んでしまったら大変ですから。

ビーズを全部通し終わったら、親がもう片方の端も曲げて、ビーズが抜けないように固定します。

そして、モール全体をキャンディケインの形、つまり杖の形に曲げます。

注意点と親のサポート

繰り返しになりますが、ビーズのサイズは絶対に誤飲防止サイズを選んでください。

小さなビーズは見た目が可愛いですけど、2歳児には危険すぎます。

親がすることは、モールの安全処理(両端を折り曲げる)と、ビーズを床に散らかさないよう見守ることです。

ビーズって、転がりやすいので、気づいたら部屋中に散らばっていることがあるんですよね。

製作時間は、約10分です。ビーズを通すだけなので、短時間で完成します。

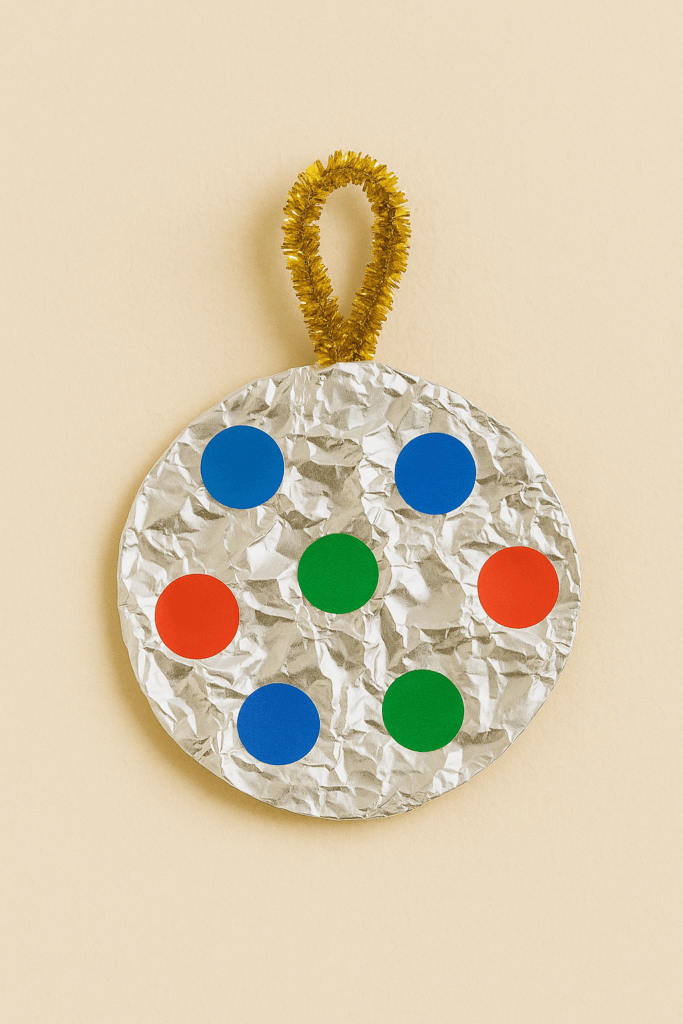

アルミホイルのボールオーナメント

これは、クシャクシャと丸める感触が楽しい製作です。子どもって、何かを丸めるのが好きじゃないですか。

製作手順

まず、アルミホイルを適度なサイズにカットします。

だいたい20cm角くらいが、子どもの手で丸めやすいサイズです。

そのアルミホイルを、子どもにクシャクシャと丸めてもらいます。

ギュッギュッと握って、ボールの形にしていきます。これが意外と楽しいんです。

アルミホイルのカシャカシャという音も、子どもには魅力的みたいです。

ボールができたら、キラキラのシールを貼ったり、モールを巻き付けたりして飾ります。

これで、オリジナルのオーナメントの完成です。

注意点と親のサポート

アルミホイルの端で指を切らないように、親が角を丸めておくことが大切です。

アルミホイルって、意外と鋭いですからね。

親がすることは、アルミホイルの角を丸めること、そして最後に紐を通すための穴を空ける手助けです。

穴を空けるのは、親がキリや太めの針を使って行います。

製作時間は、約10分です。丸める作業は子どもが夢中になるので、もう少し時間をかけてもいいですね。

ペットボトルのスノーマン

これは、完成したらおもちゃとしても遊べる製作です。

小さな雪だるまを作って、飾るだけじゃなくて、ごっこ遊びにも使えます。

製作手順

まず、小さめのペットボトル(空)を用意します。350mlくらいのサイズが扱いやすいです。

親がボンドで綿を貼り付けるか、または子どもに白いシールを貼ってもらいます。

シールの方が簡単なので、2歳児にはシールがおすすめです。

ペットボトル全体に、白いシールを貼っていくと、雪だるまっぽくなります。

次に、目やボタン用のシールを貼ります。

丸いシールを使って、目とボタンを表現します。または、マーカーで顔を描いてもいいですね。

最後に、親がフェルトで帽子やマフラーを作って巻き付けます。これで、可愛い雪だるまの完成です。

注意点と親のサポート

ハサミやグルーガンは使わないようにしましょう。代わりに、ボンドやテープを使います。

それから、ペットボトルのキャップはしっかりと閉めておいてください。

中に水を入れたりすると、こぼれて大変なことになりますから。

親がすることは、土台となるペットボトルの準備、

綿をボンドで固定する手伝い、そして親がマフラーを巻くことです。

製作時間は、約15分です。飾り付けを楽しむと、もう少し時間がかかるかもしれません。

フェルトの貼り絵ツリー

これは、フェルトの柔らかい感触を楽しめる製作です。

しかも、何度も貼り直しができるので、おもちゃとしても長く遊べます。

製作手順

まず、親が緑色のフェルトをツリー型に、他の色のフェルトを丸や星型にカットします。

ハサミはもちろん親が使います。

ツリー型の台紙を用意して、そこに子どもがフェルトを重ねて貼っていきます。

フェルトは、裏に両面テープを貼っておくと、何度も貼ったり剥がしたりできて、おもちゃとして楽しめます。

子どもは、好きな場所にフェルトを貼って、自分だけのツリーを作ります。

その日の気分で配置を変えられるので、何度も遊べるんです。

注意点と親のサポート

フェルトは柔らかくて安全ですが、口に入れないように注意してください。

特に、小さくカットしたフェルトは、飲み込んでしまう心配がありますから。

親がすることは、フェルトの型抜き、両面テープでの加工、

そしてボンドで固定する場合は、貼る場所を指示することです。

製作時間は、約15分です。

フェルトを貼る作業は、子どもが集中してくれることが多いです。

マカロニのオーナメント

これは、ちょっと手間がかかりますが、仕上がりが可愛い製作です。

マカロニって、色々な形があって面白いですよね。

製作手順

まず、親がマカロニに色を付けます。

ジップロックにマカロニを入れて、絵の具と少量のアルコールスプレー(または水)を入れて、袋ごと振ります。

そうすると、マカロニ全体に色が付きます。これは完全に親の作業です。

色付けしたマカロニを乾かします。新聞紙の上に広げて、しっかり乾燥させてください。

乾いたら、親がボンドでツリー型や星型に貼り合わせて土台を作ります。これも親の作業ですね。

そして最後に、子どもにキラキラのシールやラメでデコレーションしてもらいます。

ここが子どもの出番です。シールを貼ったり、ラメを振りかけたりして、オリジナルのオーナメントに仕上げます。

注意点と親のサポート

マカロニは食べ物ではないことを、しっかり伝えてください。

色が付いていても、食べないように見守ることが大切です。

普段食べているマカロニと同じ形なので、つい口に入れてしまう子もいるかもしれません。

親がすることは、マカロニの着色、ボンドでの土台作り、そして紐を通す穴を空ける作業です。

穴は、マカロニを貼り合わせるときに、上の方に輪っかを付けておくといいです。

製作時間は、子どもがデコレーションする部分だけなら約10分です。

ただし、マカロニの乾燥時間が必要なので、全体としては数時間から一晩かかります。

事前に準備しておくといいですね。

【超重要】2歳児との製作で「親がサポートすべきこと」3選

ここからは、2歳児と製作を楽しむ上で、親が絶対に押さえておきたいポイントをお話しします。

私もサロンで、たくさんのママさんたちからお子さんの話を聞くんですけど、

「工作をやろうとしたけど、全然うまくいかなかった」っていう声をよく聞くんです。

でも、それって、ちょっとしたコツを知っているかどうかなんですよね。

安全確認が何より最優先

子どもとの製作で、一番大切なのは安全です。

楽しい時間が、怪我や事故で台無しになってしまったら意味がありませんから。

誤飲防止の徹底

2歳児は、まだ何でも口に入れてしまう時期です。特に、小さなパーツには細心の注意が必要です。

ビーズは、必ず直径2cm以上のものを選んでください。

これは、誤飲防止の基本です。小さなビーズは見た目が可愛いですけど、2歳児には絶対にNGです。

もし飲み込んでしまったら、窒息する危険がありますからね。

それから、シールやテープも、子どもが剥がして口に入れないか、常に見守ってください。

私の友人の子が、シールを口に入れてしまって、慌てて取り出したっていう話を聞いたことがあります。

本当に一瞬のことなんですよね。

マカロニやビーズなど、食べ物に見えるものは特に注意が必要です。

「これは工作の材料だよ、食べないよ」って、何度も伝えてあげてください。

危険な道具は使わない

ハサミ、カッター、グルーガンなど、危険な道具は親だけが使います。

子どもの手の届かないところに置いておくことも大切です。

私の姪っ子も、2歳半のとき、私がちょっと目を離した隙に、

テーブルの上にあったハサミを触ろうとしていて、ヒヤッとしたことがあります。

本当に一瞬も油断できないんですよね。

安全な道具だけを子どもに渡す。これが鉄則です。

絵の具やのりの安全性

絵の具は、必ず水で落とせる、無害なものを選んでください。

万が一口に入っても大丈夫なように、食品用の色素を使った絵の具もあります。

少し高いですけど、安全には代えられません。

のりは、液体のりよりもスティックタイプの方が安全です。

液体のりは、手がベタベタになって、それを舐めてしまう心配がありますから。

事前準備が成功の鍵

2歳児との製作を成功させるコツは、事前準備にあります。

子どもが「やりたい!」って言ったときに、すぐに取り掛かれる状態にしておくことが大切なんです。

材料を全て揃えておく

製作を始める前に、必要な材料を全て揃えて、手の届くところに置いておきましょう。

途中で「あ、シールがない」とか「のりどこだっけ」ってなると、子どもの集中力が途切れてしまいます。

私も、姪っ子と工作をしようとしたとき、途中で「あれ、折り紙がない」ってなって、

探しに行っている間に、姪っ子は別のおもちゃで遊び始めてしまったことがあります。

もう工作には戻ってきませんでした。

だから、事前準備は本当に大切なんです。

カットや準備は親が事前に

子どもがハサミを使う必要がないように、紙や折り紙は事前にカットしておきます。

フェルトも、型抜きしておきます。

絵の具も、パレットに出しておいて、筆も水に濡らしておく。

そうすれば、子どもは「すぐに」製作を始められます。

この「すぐに始められる」っていうのが、2歳児には本当に重要なんです。

待たせると、興味がどこかに行ってしまいますから。

汚れてもいい環境作り

新聞紙やレジャーシートを敷く、汚れても良い服を着せる、エプロンを付ける。こういった準備も大切です。

「汚さないでね」って言いながら工作をすると、子どもも親もストレスになります。

でも、「汚れてもいいよ」って環境を作っておけば、のびのびと楽しめるんですよね。

あ、それから、ウェットティッシュも近くに置いておくと便利です。手が汚れたらすぐに拭けますから。

諦め時の見極めが親の腕の見せ所

これが一番難しいかもしれません。でも、すごく大切なことなんです。

集中力の限界を見極める

先ほども触れましたが、2歳児の集中力は10分から15分が目安です。

でも、その日の体調や気分によっても変わります。

子どもが飽きてきたサインを見逃さないでください。

よそ見をし始めたり、立ち上がろうとしたり、「もうやだ」って言ったり。

そういうサインが出たら、無理に続けさせないことです。

無理強いすると、製作自体が嫌いになってしまう可能性があります。それは避けたいですよね。

親が仕上げる勇気を持つ

子どもが飽きたら、そこで終わり。

そして、残りは親が仕上げる。これって、諦めじゃなくて、賢い判断なんです。

完成品を見せて、「一緒に作ったね」って言えば、子どもは嬉しいんです。

途中までしか関わっていなくても、自分が作った作品として誇りに思ってくれます。

私も最初は、「最後まで一緒にやらないと意味がないんじゃないか」って思っていたんです。

でも、姪っ子と何度か工作をしているうちに、「途中で飽きても全然OK」って思えるようになりました。

大切なのは、完成品を作ることじゃなくて、その過程で子どもが楽しんでいるかどうか。

そして、親子で一緒に過ごす時間を楽しむこと。それが一番なんですよね。

プロセスを褒める

完成度よりも、子どもが頑張ったプロセスを褒めてあげてください。

「上手にシール貼れたね」「いっぱいちぎったね」「キラキラになったね」って。

結果じゃなくて、過程を認めてあげることが、子どもの自己肯定感を育てます。

これは、私がサロンでお客様に接するときも同じなんです。結果だけじゃなくて、努力や過程を認めること。

それが人を成長させるんだと思います。

【製作時間】作品別・最短5分で完成させる時短テクニック

さて、ここまで色々な製作アイデアをご紹介してきましたが、

「そんなに時間がない」「忙しい」っていうママさんパパさんも多いですよね。

私もサロンの仕事で忙しいので、時間がない気持ち、よく分かります。

でも、クリスマスの製作って、実は短時間でも十分に楽しめるんです。ここでは、時短テクニックをご紹介しますね。

製作時間の目安一覧

まず、今回ご紹介した10個の製作アイデアの、おおよその製作時間をまとめてみます。

手形・足形アートでサンタ&トナカイ:約10分(スタンプ作業のみ)+ 乾燥時間

紙皿リース:約15~20分

トイレットペーパーの芯のサンタ:約10~15分

スポンジスタンプの雪の結晶:約10分

カラーガムテープのウォールツリー:約20分

モールとビーズのキャンディケイン:約10分

アルミホイルのボールオーナメント:約10分

ペットボトルのスノーマン:約15分

フェルトの貼り絵ツリー:約15分

マカロニのオーナメント:約10分(デコレーションのみ)+ 乾燥時間

ほとんどの作品が、10分から20分以内で作業を終わらせることができます。

これなら、お昼寝前のちょっとした時間や、夕食の準備前の隙間時間でも楽しめますよね。

時短テクニック

ボンドは親が塗る

ボンドを塗る作業って、意外と時間がかかるんです。

子どもに任せると、あちこちに塗ってしまったり、量が多すぎたり少なすぎたりします。

だから、ボンドは親が塗ってしまって、子どもには「貼る」作業だけをやってもらう。

これだけで、時間が大幅に短縮できます。

のりはスティックタイプを選ぶ

液体のりは、蓋を開けて、筆に付けて、塗って、蓋を閉めて…という工程があって、意外と手間がかかります。

スティックタイプなら、キャップを取って、サッと塗って、キャップをして終わり。

子どもでも扱いやすいし、時短にもなります。

シールを活用する

描いたり貼ったりする代わりに、シールを使うと早いです。

目のシール、星のシール、丸いシールなど、色々な種類のシールを用意しておくと便利です。

シールなら、子どもが自分でペタペタ貼れますし、仕上がりも綺麗です。

100円ショップに行けば、色々な種類のシールが売っていますよね。

事前準備を徹底する

これは先ほども触れましたが、事前準備が時短の鍵です。

必要な材料を全て揃えて、カットも済ませて、すぐに始められる状態にしておく。

そうすれば、子どもが「やりたい」って言ったときに、5分後には製作を始められます。

準備に時間をかければかけるほど、実際の製作時間は短くなるんです。

完璧を求めない

これも大切なテクニックです。完璧な仕上がりを目指すと、どうしても時間がかかります。

でも、2歳児との製作で完璧を求める必要はありません。

多少ズレていても、色がはみ出していても、それが味になります。

手作りの温かみって、完璧じゃないところにこそあるんですよね。

私も、最初は「綺麗に作らなきゃ」って思っていたんです。

でも、姪っ子が作ったグチャグチャのクリスマス飾りを見て、

「これはこれで可愛い」って思えるようになりました。子どもが一生懸命作った証が、そこにあるんですよね。

5分でできる超時短バージョン

もし本当に時間がないなら、こんな超時短バージョンもあります。

シールだけのツリー:画用紙にツリーの形を描いて、子どもにシールを貼ってもらうだけ。

これなら5分で完成します。

手形スタンプだけ:手形を押すだけ。親が目鼻を描き足す時間も惜しいなら、後日描いてもOKです。

アルミホイルボール:アルミホイルを丸めるだけ。飾り付けは後日でも構いません。

どれも5分以内でできる内容ですが、子どもにとっては十分に楽しい活動です。

時間がないからって諦めずに、できる範囲で楽しむことが大切ですよね。

【総まとめ】楽しく安全に遊ぶための「製作の注意点」チェックリスト

最後に、2歳児とクリスマス製作を楽しむための注意点を、チェックリスト形式でまとめておきますね。

製作を始める前に、このリストを確認していただければ、安全に楽しく遊べると思います。

材料の注意点

絵の具は水溶性の安全なものを選ぶ

水で簡単に落とせる絵の具を使いましょう。

できれば、食品用の色素を使った、口に入っても安全な絵の具がベストです。

アクリル絵の具など、水で落ちないものは避けてください。

ガムテープは剥がしやすいマスキング素材を選ぶ

壁に貼る場合は、必ずマスキングテープや和紙製のガムテープを使いましょう。

強力な粘着力のガムテープだと、壁紙を傷めてしまいます。

私も以前、普通のガムテープを壁に貼ってしまって、

剥がすときに壁紙も一緒に剥がれて、大変なことになったことがあります。賃貸だったので、本当に焦りました。

ビーズは直径2cm以上の誤飲防止サイズ

小さなビーズは絶対にNG。必ず大きなサイズを選んでください。

誤飲の危険がないサイズを選ぶことが、何より大切です。

のりはスティックタイプが安全

液体のりは、手がベタベタになって、それを舐めてしまう心配があります。

スティックタイプなら、その心配が少ないです。

フェルトやモールは柔らかい素材を

針金が入ったモールや、硬いフェルトは避けましょう。柔らかくて、怪我の心配がない素材を選んでください。

環境の注意点

汚れても良い服装で

製作中は、どうしても服が汚れます。

お気に入りの服じゃなくて、汚れても平気な服を着せましょう。

エプロンや、古いTシャツなんかもいいですね。

新聞紙やレジャーシートを敷く

テーブルや床が汚れないように、新聞紙やレジャーシートを敷きましょう。

これだけで、後片付けがぐっと楽になります。

ウェットティッシュを近くに置く

手が汚れたらすぐに拭けるように、ウェットティッシュを手の届くところに置いておきましょう。

おしぼりでもOKです。

危険な道具は子どもの手の届かないところに

ハサミ、カッター、グルーガンなど、危険な道具は、子どもが絶対に触れないところに置いてください。

使い終わったら、すぐに片付けることも大切です。

食育・誤飲防止の注意点

マカロニは食べ物ではないことを伝える

マカロニやビーズなど、食べ物に見えるものは、「これは工作の材料だよ、食べないよ」ってはっきり伝えましょう。何度も繰り返し伝えることが大切です。

小さなパーツは常に見守る

ビーズ、ボタン、小さくカットしたフェルトなど、

誤飲の危険があるものを使うときは、一瞬たりとも目を離さないでください。

製作中は常に近くにいる

2歳児との製作中は、親が常に近くにいることが大切です。

ちょっとトイレに行くとか、ちょっとキッチンに行くとか、そのわずかな隙に事故が起こる可能性があります。

もしどうしても離れる必要があるなら、製作を一旦中断して、危険なものを全て片付けてから離れましょう。

口に入れそうになったらすぐに止める

子どもが何かを口に入れそうになったら、優しく手を止めて、「これはお口に入れないよ」って伝えます。

怒らずに、穏やかに教えてあげることが大切です。

その他の注意点

無理強いしない

子どもが嫌がったり、飽きたりしたら、無理に続けさせないでください。楽しい時間であることが一番大切です。

完成度にこだわりすぎない

2歳児の作品は、グチャグチャで当たり前。それを味として楽しみましょう。

完璧を求めると、親も子もストレスになります。

たくさん褒める

少しでもできたら、たくさん褒めてあげてください。

「上手だね」「すごいね」「頑張ったね」って。子どもは褒められると、もっと頑張ろうって思うんです。

一緒に楽しむ

親が楽しんでいる姿を見せることも大切です。

「これ、楽しいね」「ママも嬉しいな」って言いながら、一緒に製作を楽しみましょう。

親が楽しそうだと、子どもももっと楽しくなるんですよね。

このチェックリストを参考に、安全で楽しいクリスマス製作の時間を過ごしてくださいね。

2歳児でもつくれるクリスマスのおもちゃや飾りまとめ

さて、ここまで長々とお話ししてきましたが、最後にポイントをまとめておきますね。

2歳児は、手先が少しずつ器用になり、色や形に強い興味を示す時期です。

「貼る」「ちぎる」「通す」「握る」といった動作を楽しみながら、クリスマスの飾りやおもちゃを作ることができます。

今回ご紹介した10個のアイデアは、どれも2歳児でも安全に楽しめるものばかりです。

手形アートや紙皿リース、モールとビーズのキャンディケインなど、簡単で短時間でできるものを選びました。

製作時間は、ほとんどが10分から20分以内です。

親がサポートすべきことは、安全確認、事前準備、そして諦め時の見極めです。

誤飲防止のため、ビーズは直径2cm以上のものを選び、危険な道具は親だけが使います。

材料を事前に揃えて、子どもがすぐに始められる環境を作ることも大切です。

そして、子どもが飽きたら無理強いせず、親が仕上げる勇気を持つこと。

製作を通して、子どもは五感を刺激され、集中力や手先の器用さが向上し、「できた!」という達成感を味わえます。

完成度よりも、プロセスを楽しむことが大切です。

クリスマスまで、まだ少し時間がありますよね。

ぜひ、お子さんと一緒に、今回ご紹介したアイデアを試してみてはいかがでしょうか。

親子で過ごす温かい時間が、きっと素敵なクリスマスの思い出になるはずです。

サロンkinoeも、今年はお客様の小さなお子さんたちと一緒に、

簡単なクリスマス飾りを作るワークショップを開こうかなって考えています。

子どもたちの笑顔が溢れる、楽しいクリスマスになりますように。

皆さんも、素敵なクリスマスをお過ごしくださいね。

※この記事の内容は、2歳児を対象とした製作アイデアです。

お子さんの発達段階や興味に合わせて、内容をアレンジしてお楽しみください。

製作中は、必ず大人が付き添い、安全に十分注意してください。

・【ケンタッキークリスマス2025】完全ガイド│予約開始日&発売日はいつから?バーレルメニューや人気の理由!

・【ケンタッキー】香るゆず七味チキンが11月5日に発売!コラボポテトチップス2種もコンビニで発売!

・【珈琲館】ピングーコラボ夏の福袋「2025サマーバッグ」完全ガイド

・【サマー福袋】ビッグボーイ夏の福袋完全ガイド

・【2025年速報】イオンで見つけた!ハーゲンダッツ福袋が保冷バッグ付きで激アツ!

・【タリーズ】夏の福袋2025完全ガイド│6/18発売!

-

【ポケモン福袋2026】ピカピカボックス追加抽選は1/16まで!中身ネタバレと倍率、当選確率を上げる裏ワザを解説

-

【カルディ福袋2026】キャンセル分再販はいつ?中身ネタバレと店頭・オンライン購入のコツ!口コミや倍率も解説

-

【GYDA(ジェイダ)福袋2026】中身ネタバレ!トートバッグやミニバッグなど福袋のお得度や予約いつまで?再販や口コミも徹底解説

-

【パペットスンスン福袋2026】中身ネタバレ!楽天限定8,980円の内容はぬいぐるみや食品?予約いつ?再販や口コミも徹底解説

-

【ゴディバ福袋2026】中身ネタバレ!100周年記念3種の違いや予約いつ?クーポンやアウトレット、口コミ・コスパも徹底解説

-

【ユニクロ初売り2026】いつまで?1月8日までの期間やチラシの中身、湯呑みノベルティ・口コミを徹底解説

-

【マンウィズ福袋2026】中身ネタバレ!マンハッタンポーテージコラボの予約はいつまで?再販や口コミ、お届け時期も徹底解説

-

【にゅ/サンガッチョ福袋2026】中身ネタバレ!靴2足セットの予約いつまで?再販や口コミ、サイズ感も徹底解説

-

【ONIGIRI福袋2026】中身ネタバレ!ボアコート入り豪華5点セットは予約いつ?再販や口コミ、コスパも徹底解説

-

【コムサイズム福袋2026】中身ネタバレ!コートやジレ入りレディース3種のコスパは?予約いつ?再販や口コミも徹底解説

-

【マリークワント福袋2026】中身ネタバレ!コスメDセット等の内容は?予約いつ?再販や口コミ、コスパも徹底解説

-

【ナンガ福袋2026】中身ネタバレ!バケツの中身は?予約いつ?再販や口コミ、コスパを徹底解説

コメント